商標は「商標的に使用」されていないと商標とは言えない。

これは、商標の使用についての大原則であり、しばしば裁判等で争われるものです。

「商標的使用」とは一言でいえば自社の商品やサービスを他社のそれらと識別するような機能(自他商品等識別機能)を有する形での使用ということになります。

しかし、まだ言葉だけを聞いてもよくわからない、と思われる方も多いでしょう。

そこで、今回は実際に商標的使用が争点となった事例を見ていくことします。

1、商標登録の取消し事件の概要

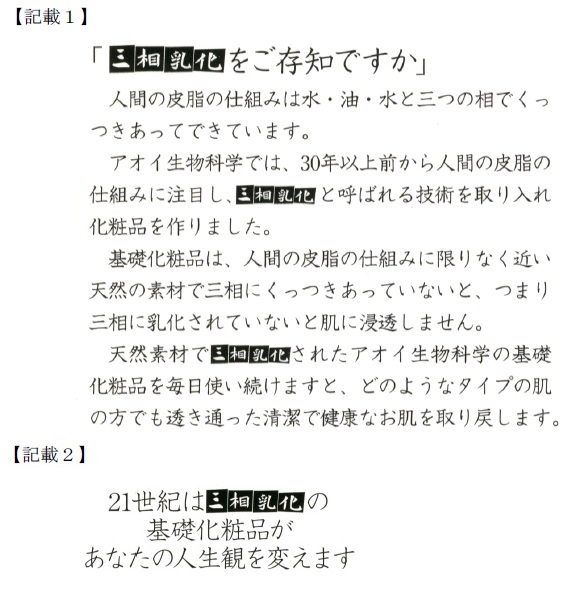

訴えの原告は次の態様の「三相乳化」という登録商標の取り消しを特許庁に対して求めました。

その理由は、「三相乳化」を化粧品の製法を示すものとして使用しているにすぎず,商標的使用態様には該当しないというものです。

これに対して特許庁は「商品パンフレットにおいて,『21世紀は『三相乳化』の/基礎化粧品が/あなたの人生観を変えます』,『『三相乳化』をご存知ですか』の記載中の『三相乳化』の表示は,化粧品の製法を示すものとしての使用とはいえない。

また,本件商標である『三相乳化』の構成態様をもって,その商品の製法等の説明に使用したとしても,単なる製法等の説明に止まるものではなく,該商標部分が看者の注意を強く惹きつけるものであり,商標を同時に使用しているといっても差し支えないというべきである。」と判断して取り消しを認めませんでした。

そこで、裁判所に訴え出たのが今回の裁判です。

2、商標登録の取消しについての裁判所の判断

1

顧客であるA等の証明書及びB社代表者作成に係る証明書等によれば,被告が,「AOIRECOMMEND」との表題の下に,平成17年5月以降継続して作成し,平成19年1月ころ以降に化粧品等と同送したことが認められる本件パンフレットには,被告の基礎化粧品の効能等に関し,次の記載がある。

本件商標は,黒色で不揃いな大きさの略四角形を4つ横に並べ(被告は暖簾の形状であるとする。),この略四角形の内部にそれぞれ「三」「相」「乳」「化」と手書き風の白抜き文字を1字ずつ記して成るものであるところ,本件パンフレット中の各記載における「三相乳化」の文字は本件商標の外観と同じ態様となっている。

このように,「三相乳化」の文字が注目される態様であるのに対し,文章中の他の文字部分はよくある字体で記載されていることの対比で,「三相乳化」の文字は,上記記載の中で見る者の注意を特に惹くものとなっている。

そして,本件パンフレットは指定商品である化粧品等と同梱して顧客に送付し,商品の宣伝をする目的等で作成され,それ自体が宣伝広告媒体である性格を帯びている上,記載1の内容は,被告が長年にわたって「三相乳化」と呼ばれる技術を導入して基礎化粧品を製造しており,被告の商品(基礎化粧品)の特徴である「三相乳化」して製造された化粧品は,これを毎日使用することで,好ましい肌を取り戻すことができるから,かかる被告の商品の特徴を知ってほしいという趣旨のもので,単に被告の商品が「三相乳化」の技術によって製造されているという事実を示すにとどまらず,被告の商品の特徴が「三相乳化」にあることを強調するものである。

また,記載2も,被告の商品である「三相乳化」の基礎化粧品が顧客の人生観を変えるほどの大きな効能を発揮するという趣旨のもので,やはり被告の商品の特徴が「三相乳化」という技術によるものであることを強調し,合わせて,被告の業務に係る商品について「三相乳化」なる文字態様をもって他の商品と識別させようとしたものである。

そうすると,「三相乳化」の文字の記載の体裁が本件商標の外観と同じで,見る者に強調された印象を与えることにも照らせば,記載1及び2における「三相乳化」の文字態様が,同送した被告の業務に係る商品と他人の業務に係る商品とを識別する機能を果たし,また被告の業務に係る商品を需要者や取引者に対して広告する機能を果たしているものと評価することができる。

原告は,本件パンフレットに接した需要者は「三相乳化」の記載を単に技術内容(製法)を示すものとして理解するにとどまるなどと主張する。

しかしながら,記載1及び2中の「三相乳化」の文字態様が見る者に強調された印象を与えることは前記のとおりであって,記載1及び2に接した需要者が「三相乳化」の記載を被告の商品の特徴ととらえ,商品識別の手掛かりとするものである。原告が提出する論文「熱力学的に可能なリン脂質の三相乳化系」中には「三相エマルションは乳化剤が一つのバルク相として独立の性質を示し,エマルション表面で水相-乳化剤相-油相の構造を作り,油滴を安定化していると考えられる。」との記載があるが,この記載や原告が提出する他の文献等の存在を考慮しても,「三相乳化」の語は未だ一般的な用語になっているものではなく,油化学ないし脂質の化学的性質の知識に疎い一般の需要者も上記論文にあるような「三相乳化」の技術的な意味を理解して本件パンフレット等の記載に接するとはいえない。

そうすると,上記のような一般の需要者は,「三相乳化」の語から特定の製造法を連想し得るものではなく,原告の提出する論文等の存在によって「三相乳化」の記載の出所識別機能等に係る前記結論が左右されるものではない。

結局,記載1及び2における「三相乳化」の記載は商標的使用に当たるとしてみて差し支えなく,被告において本件商標を予告登録の日より3年以内に商品の広告に付して使用したものということができる。

2

本件パンフレットには,化粧品であるスキンローションやスキンミルク等のほか,石鹸であるクリームソープやラベンダーソープが掲載されており,また掲載されているスキンミルク等には香料が成分として含有されているとの記載がある。

そうすると,被告は指定商品「せっけん類,化粧品,香料類」について,予告登録の日より3年以内に本件商標を商品の広告に付して使用した事実を証明したものということができるから,この旨の審決の判断に誤りはない。

3

証明書等及び弁論の全趣旨によって,平成20年6月以降継続して作成され,このころ化粧品の化粧箱内に同封されたことが認められる能書中にも,被告の商号に対応する英語ないし通称(屋号)である「AOI COSMETIC」の表示と並んで本件商標の外観と同じ標章が記載されている。

証明書等及び弁論の全趣旨によって,平成19年4月以降継続して作成され,このころ被告によって使用されたことが認められる試供品送付用の封筒や,平成16年7月以降継続して作成され,このころ被告の役員・従業員によって使用されたことが認められる名刺中にも,上記能書におけるのと同様に,本件商標の外観と同じ標章が記載されている。

上記の能書の記載は本件商標の指定商品の包装に本件商標を付して使用するものであるし,上記封筒等の記載は少なくとも本件商標を広告的に使用するものであるから,これらの証拠によっても,被告が指定商品について,予告登録の日より3年以内に本件商標を商品の広告に付して使用した事実を証明したものということができる。

また,証明書等により,平成20年8月以降継続して作成され,顧客に対し化粧品等と同送したことが認められるリーフレット,平成18年10月以降継続して作成され,試供品の「コットン」の包装内に同封された試供品説明書,遅くとも平成22年8月23日以前に同様に顧客に頒布されたリーフレット,注意書き中にも,本件商標の外観と同じ態様の「『三相乳化』した乳液」等の記載があるが,これらの記載についても被告の商品の特徴を強調し,商標としての機能を果たすものということができるから,これらの証拠によっても,被告が指定商品について,予告登録の日より3年以内に本件商標を商品の広告に付して使用した事実を証明したものということができる。

4

結局,被告による基準時前の本件商標の使用の事実を認めることができるから,原告の商標登録取消請求は理由がなく,同請求を不成立とした審決に違法な点は存しない。

3、これから商標登録する際に

このように裁判所は商標の「商標的使用」を認め、商標登録の取り消しを否定しました。

一般論としては単なる製造方法に過ぎない表示は商標としての使用とは認められないでしょう。

しかし、それはその製造方法の表示があくまで「製造方法」であると一般の需要者に理解されている場合においての話です。

一般需要者がその表示を製造方法と認識しないのであれば、それは立派に商標として機能していると言えます。

裁判所の判断中次の部分が重要です。

「原告が提出する他の文献等の存在を考慮しても,「三相乳化」の語は未だ一般的な用語になっているものではなく,油化学ないし脂質の化学的性質の知識に疎い一般の需要者も上記論文にあるような「三相乳化」の技術的な意味を理解して本件パンフレット等の記載に接するとはいえない。

そうすると,上記のような一般の需要者は,「三相乳化」の語から特定の製造法を連想し得るものではなく,原告の提出する論文等の存在によって「三相乳化」の記載の出所識別機能等に係る前記結論が左右されるものではない。

結局,記載1及び2における「三相乳化」の記載は商標的使用に当たるとしてみて差し支えなく,被告において本件商標を予告登録の日より3年以内に商品の広告に付して使用したものということができる」

ここでも「一般の需要者は,「三相乳化」の語から特定の製造法を連想し得るものではな」いので「記載1及び2における「三相乳化」の記載は商標的使用に当たるとしてみて差し支えなく」とされています。

製造方法を商品のアピールに用いることはよくあります。

その際に、製造方法だからとあきらめるのではなく、一度チャレンジしてみることも必要だと思います。

この記事は知財高判平成24年5月16日(平成23年(行ケ)第10244号)を元に執筆しました。